沿着长治沁县西南的山路蜿蜒前行,转过几道山梁,宝峰寺便在苍松翠柏间若隐若现。这座深藏太行深处的古寺,没有名山大川的游客如织,却以跨越金元明清四朝的建筑遗存,成为古建筑研究者眼中的“活化石”。

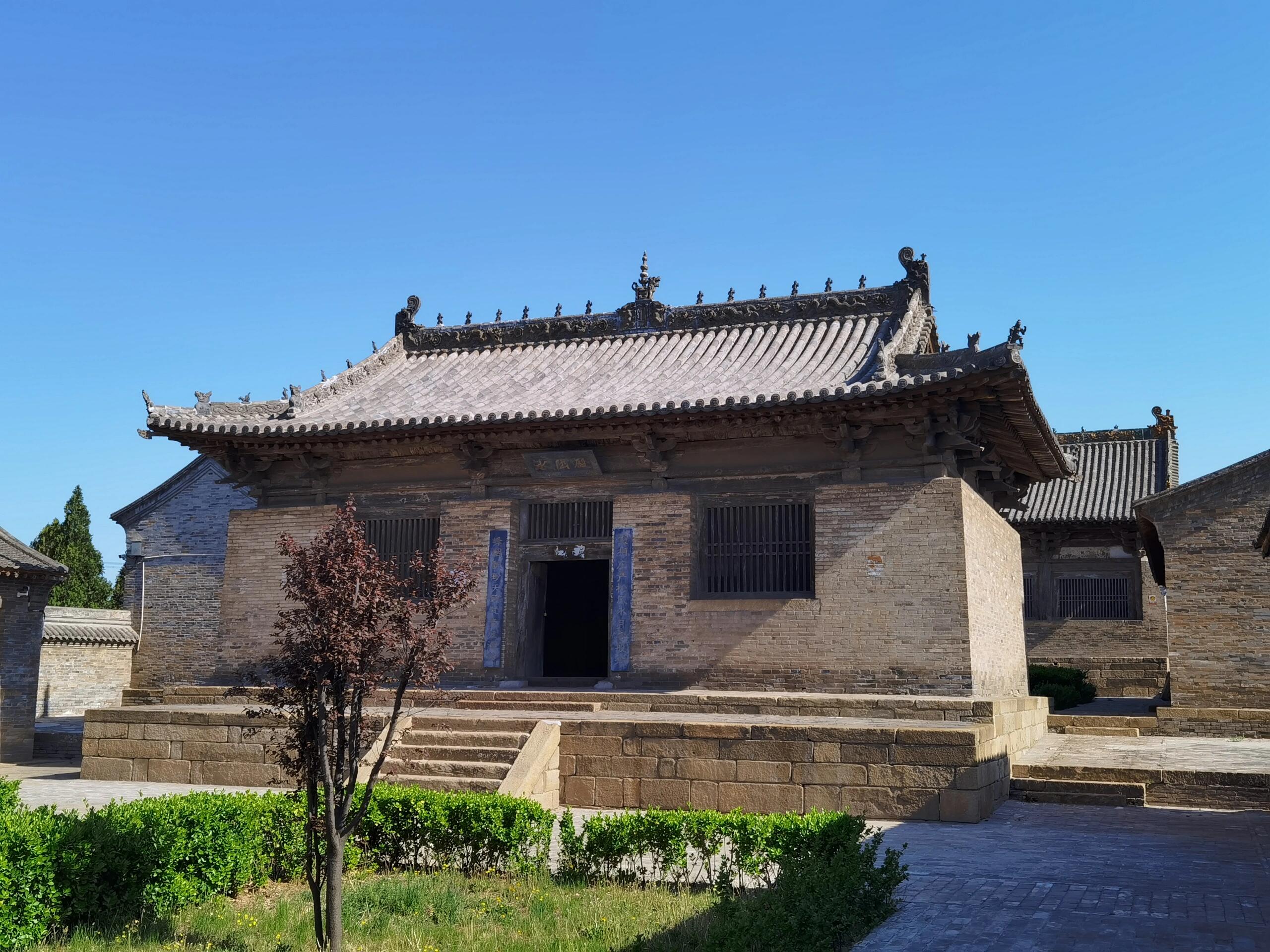

宝峰寺始建年代已无从详考,但寺内现存最早的建筑——大殿,是典型的金代遗构。踏入这座面阔三间、进深六架椽的单檐悬山顶建筑,扑面而来的是金代建筑特有的雄浑大气。檐下斗拱五铺作单抄单下昂,补间铺作一朵,用材硕大粗犷,耍头刻作蚂蚱头样式,每一处构件都彰显着北方游牧民族与中原建筑技艺融合的独特风格。大殿梁架采用四椽栿对前乳栿用三柱的结构,驼峰、蜀柱、叉手等构件搭配巧妙,既保证了力学上的稳固,又形成了简洁利落的视觉效果。尤为特别的是,大殿前檐柱采用方形抹角石柱,表面雕刻着牡丹、化生童子等图案,刀法简练流畅,虽历经八百年风雨,仍可窥见金代工匠高超的雕刻技艺。

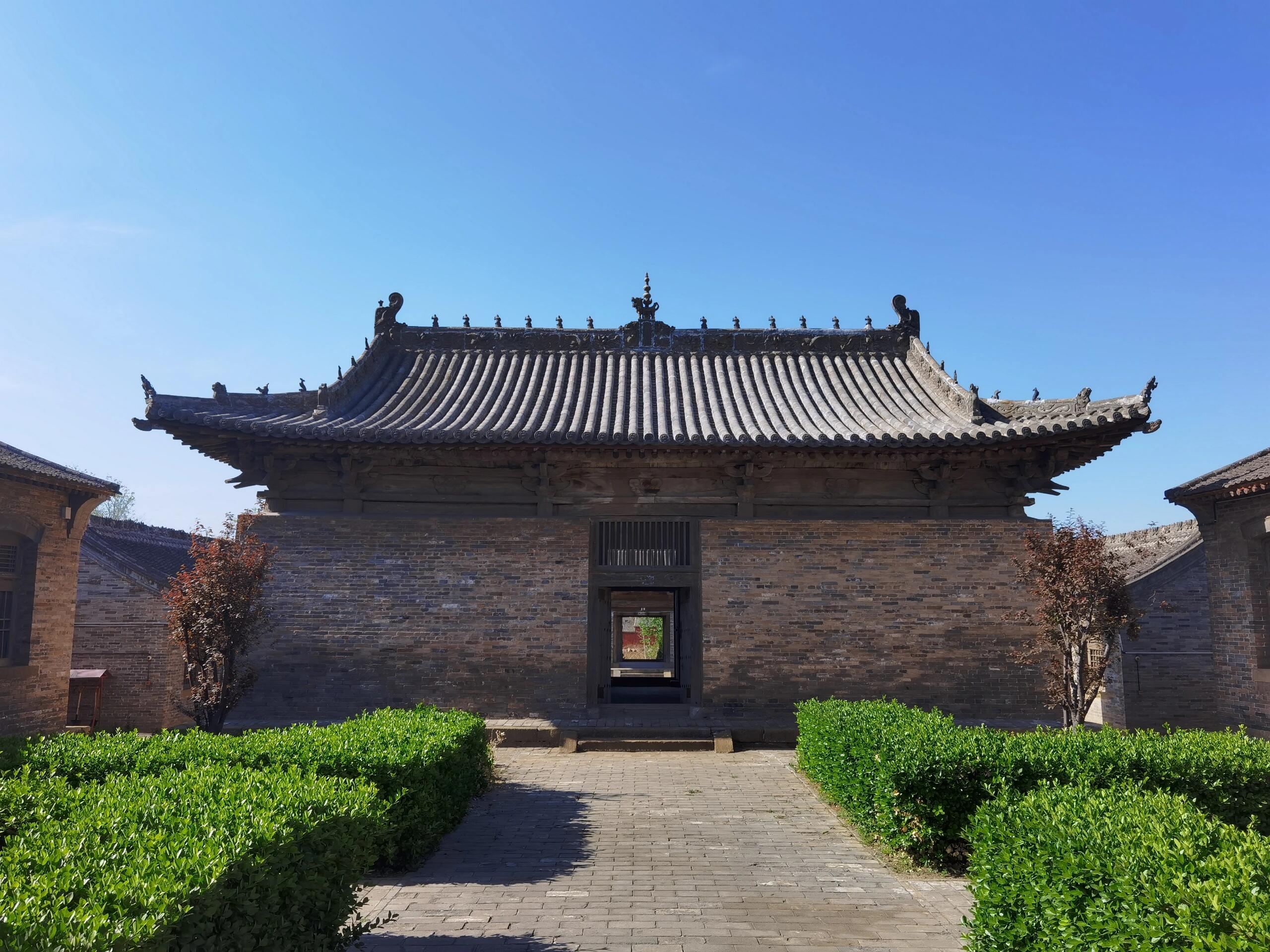

穿过大殿,背后的水陆殿则是元代建筑的杰出代表。不同于金代建筑的雄浑质朴,这座面阔三间、进深四椽的歇山顶建筑,在保留元代建筑简约大气风格的同时,又增添了几分灵动。檐下斗拱四铺作单下昂,补间铺作两朵,用材明显小于金代大殿,显示出元代建筑在用材上的精细化趋势。殿内采用减柱造做法,减去两根金柱,扩大了内部空间,这一做法在元代寺庙建筑中较为常见,既满足了宗教活动的使用需求,又体现了建筑技术的进步。水陆殿的梁架结构为分心槽式,四椽栿对前后乳栿用三柱,驼峰上刻有精美的莲瓣纹,叉手与托脚的运用使梁架更加稳固,这些细节都反映出元代建筑在继承宋金传统的基础上有所创新。

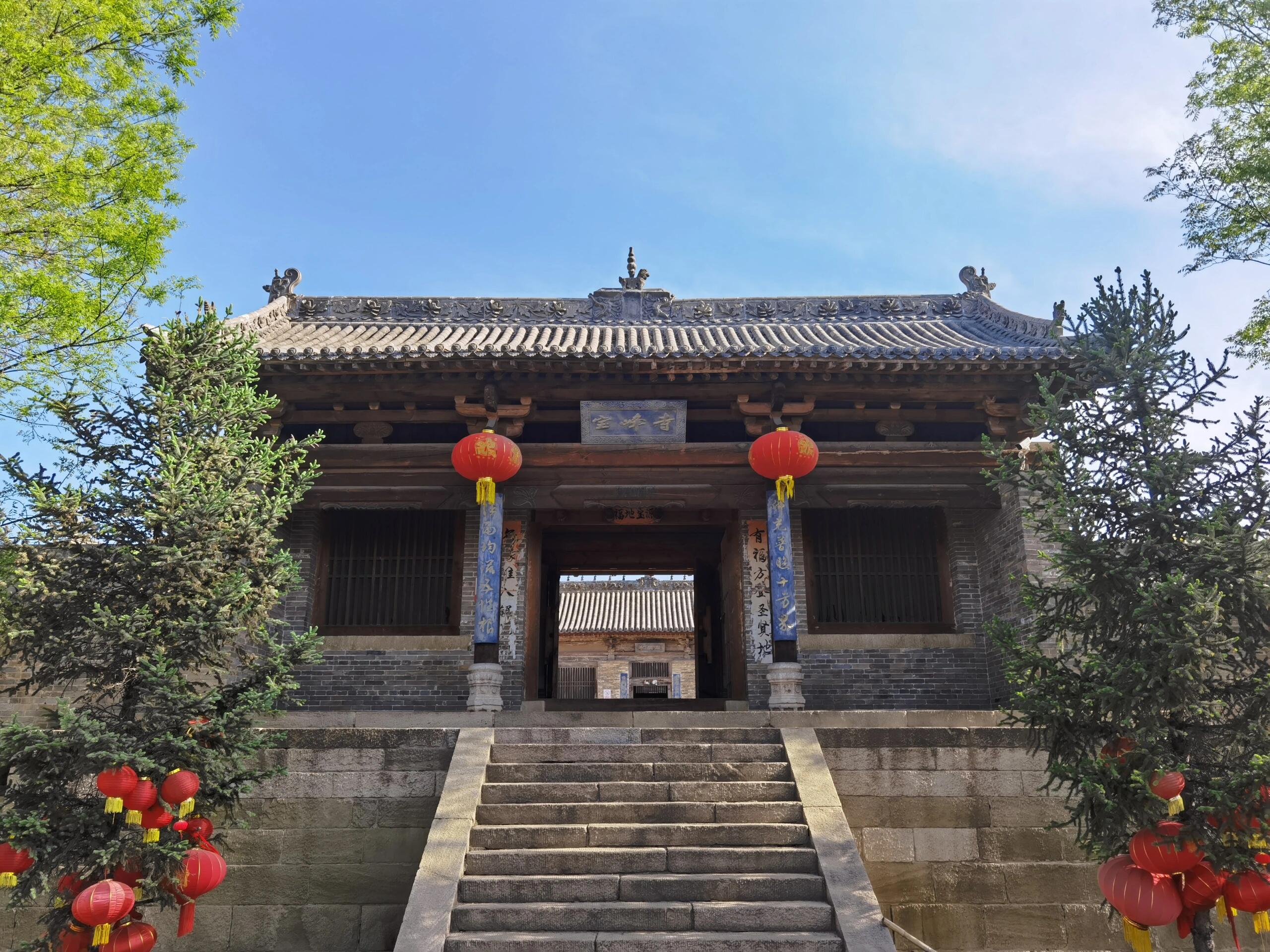

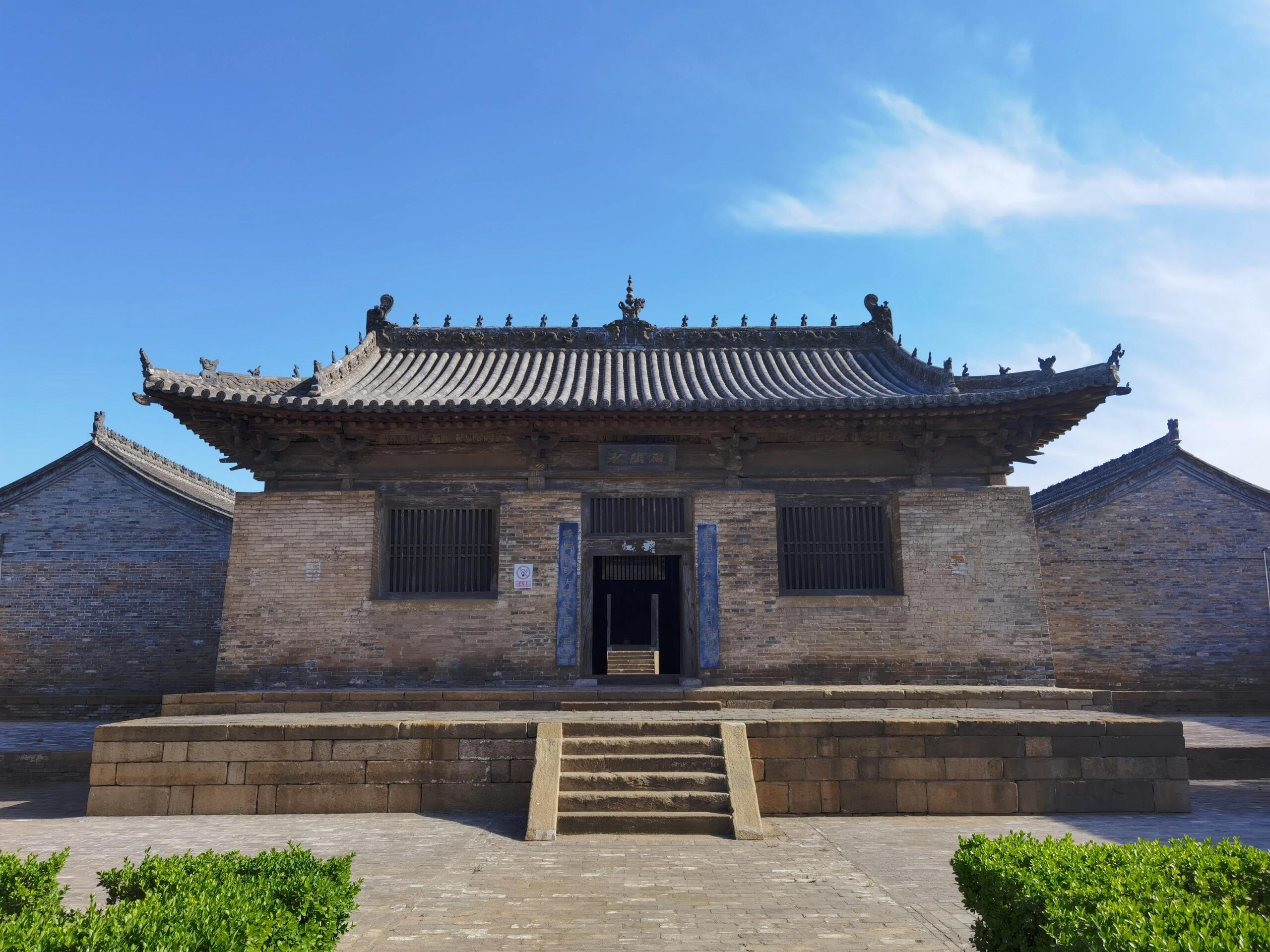

除了金代大殿和元代水陆殿,宝峰寺内的明代天王殿和清代配殿也各具特色。天王殿面阔三间,进深四椽,单檐悬山顶,檐下斗拱三踩单昂,装饰性逐渐增强,体现了明代建筑注重外观华丽的特点。清代配殿则在建筑规制上更为小巧精致,木雕、砖雕、石雕等装饰工艺达到了极高水平,门窗隔扇上雕刻的花鸟鱼虫、人物故事栩栩如生,展现了清代工匠在细节处理上的精湛技艺。

然而,这座集四朝建筑精华于一身的古寺,近年来却陷入了一场保护与开发的争议之中。由于地处偏远山区,宝峰寺长期以来缺乏系统的保护和修缮,部分建筑出现了墙体裂缝、梁架倾斜、屋面渗漏等问题。为了更好地保护这座珍贵的古建筑群,当地政府曾计划对宝峰寺进行旅游开发,修建停车场、游客中心等配套设施,并将其纳入周边旅游线路。这一计划引发了社会各界的广泛讨论。

支持开发的一方认为,通过合理的旅游开发,可以吸引更多游客前来参观,增加门票收入和周边旅游消费,从而为宝峰寺的保护和修缮提供稳定的资金来源。同时,旅游开发还能提高宝峰寺的知名度,让更多人了解和认识这座珍贵的古建筑群,有利于传统文化的传承和弘扬。

但反对者则表示担忧,他们认为过度的旅游开发可能会对宝峰寺的原始风貌和周边生态环境造成破坏。大量游客的涌入可能会导致古建筑承受过大的压力,加快其老化和损坏的速度。此外,旅游配套设施的建设可能会改变宝峰寺宁静古朴的氛围,破坏其原有的历史文化环境。

这场争论的背后,折射出的是古建筑保护与利用这一普遍存在的难题。如何在保护古建筑的历史真实性、完整性和延续性的基础上,实现其合理利用和可持续发展?宝峰寺的未来命运,不仅关乎这座古寺本身,更关乎我们如何对待祖先留下的珍贵文化遗产。

当夕阳的余晖洒在宝峰寺斑驳的墙面上,金代大殿的斗拱、元代水陆殿的飞檐、明代天王殿的门窗、清代配殿的雕刻,共同勾勒出一幅跨越时空的建筑画卷。这座深藏在太行山中的古寺,既是四朝建筑艺术的实物见证,也是我们思考古建筑保护与发展的鲜活样本。在保护与开发的天平上,如何找到那个微妙的平衡点,或许需要我们每一个人的关注和思考。