在河南济源南部的轵城镇,涂沟河悄无声息地流淌,河东侧的大明寺就像一位沉默的老者,守着近千年的光阴。这座看似寻常的寺院,藏着比想象更厚重的历史脉络——从轵侯祭祖的香院到通慧禅院,再到如今的大明寺,名字的更迭背后,是战火、重建与无数工匠的心血堆叠。

宋仁宗康定元年(1040),原本祭祀先祖的焚修香院正式转为通慧禅院,成为僧人修行的场所。但好景不长,金末的战火如肆虐的巨兽,将这座承载着信仰与匠心的建筑毁于一旦。直到元至元十三年(1276),重建工程才缓缓拉开帷幕。整整三十年,匠人们一砖一瓦地搭建,让这座寺院以全新的面貌重生,并正式更名为大明寺。此后的明清两代,不同时期的修缮如同给古寺披上层层岁月的外衣,每一次修补都带着当时的工艺烙印,最终形成了如今元、明、清建筑并存的独特景观。

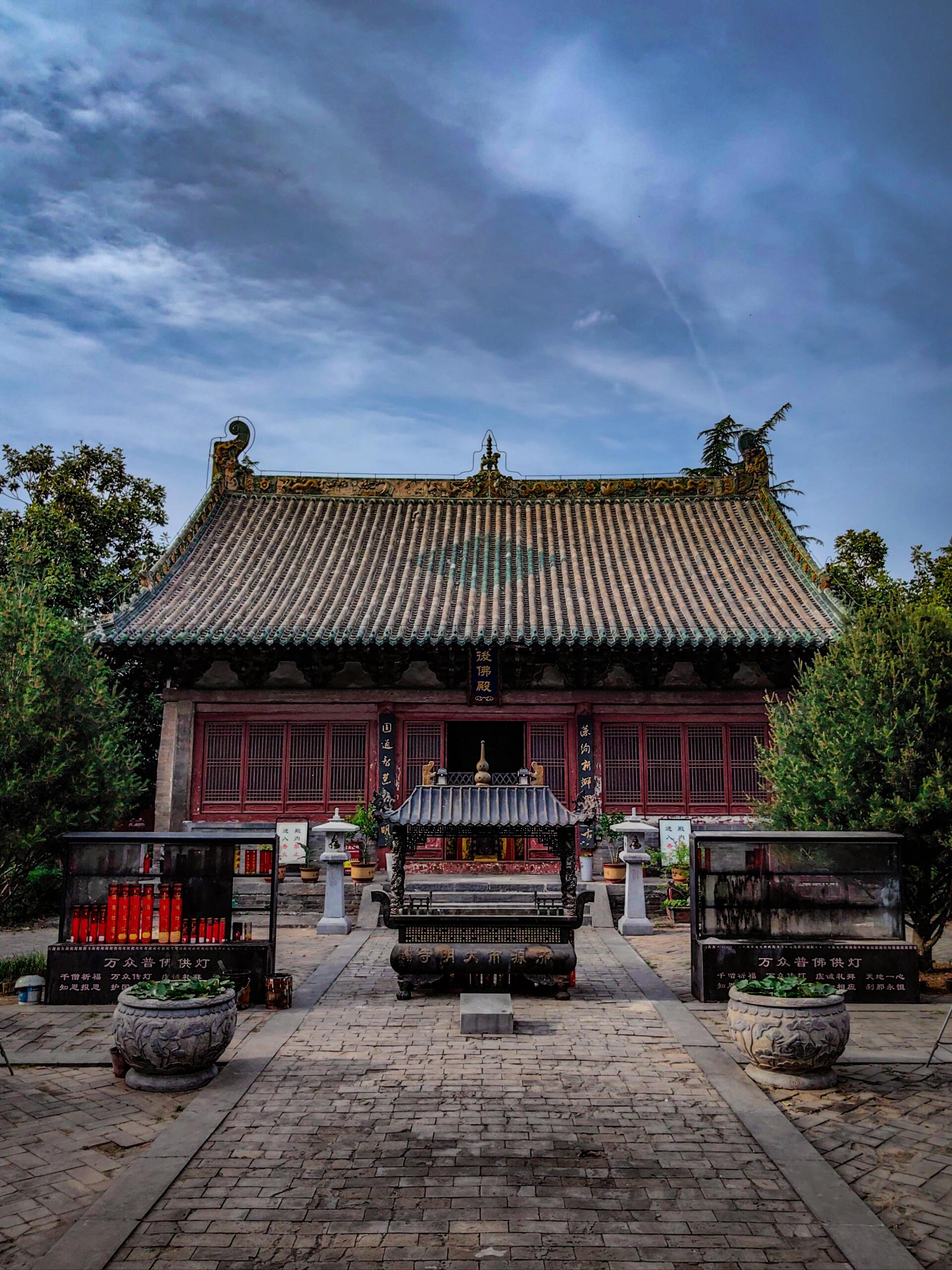

踏入占地30余亩的大明寺,规整的长方形布局透着庄重感。坐北朝南的建筑群落沿着中轴线依次排开,山门、天王殿、中佛殿、大雄宝殿等主体建筑前后呼应,左右对称分布的厢房、配殿则像忠诚的卫士。这种严谨的布局,既遵循着传统寺院的规制,又在细微处展现出不同时代建筑风格的碰撞。

中佛殿是整座寺院最耀眼的存在,作为元代建筑的代表,它稳稳坐落在低矮的台基上,面阔三间,进深六架椽,单檐歇山顶的造型古朴大气。檐下的斗拱采用五铺作单抄单下昂的做法,补间铺作仅一朵,简洁却不失力度。不同于明清建筑日趋华丽的装饰风格,元代建筑特有的粗犷豪放在这里展露无遗:梁架结构采用四椽栿对后乳栿通檐用三柱,驼峰、蜀柱等构件线条硬朗,硕大的用材彰显着工匠对力学结构的自信。抬头细看,殿内的梁架未经过多修饰,原木的纹理清晰可见,仿佛能触摸到七百年前伐木工匠的斧凿痕迹。

穿过中佛殿,大雄宝殿的明代风格扑面而来。相较于元代建筑的雄浑,大雄宝殿的细节更加精致。单檐悬山顶的设计搭配琉璃脊饰,檐角微微上翘,灵动中带着几分优雅。斗拱用材变小,数量增多,装饰性明显增强;门窗隔扇上雕刻着精美的花鸟图案,刀法细腻流畅,每一处镂空雕花都是明代匠人技艺的见证。值得一提的是,大雄宝殿内的彩塑虽历经岁月褪色,但菩萨衣袂的褶皱、天王铠甲的纹路依然清晰可辨,人物神态或慈祥悲悯,或威严庄重,仿佛能将人带回那个香火鼎盛的年代。

寺院西侧的伽蓝殿则是清代建筑的缩影。这座面阔三间的硬山顶建筑,在保留传统规制的基础上,融入了更多繁复的装饰元素。木雕、砖雕、石雕“三雕”工艺在这里大放异彩:屋脊上的砖雕走兽栩栩如生,墀头处的砖雕花卉枝叶舒展,门窗上的木雕人物故事更是细腻入微。驻足细看,甚至能分辨出人物的表情与服饰细节,让人不得不惊叹清代工匠“以刀代笔”的精湛技艺。

除了建筑本身,大明寺内的古树同样是历史的见证者。院内几株古柏虬枝苍劲,树皮上的裂纹如同岁月刻下的皱纹。据寺内碑文记载,这些古柏种植于元代重建时期,近八百年的时光里,它们经历过朝代更迭、战火纷飞,如今依然郁郁葱葱,用沉默的姿态诉说着寺院的过往。

作为第五批全国重点文物保护单位,大明寺的价值不仅在于建筑艺术,更在于它完整保留了多个朝代的建筑演变轨迹。从元代的雄浑大气到明代的精致典雅,再到清代的华丽繁复,每一座建筑都是凝固的历史教科书。但在现代社会的语境下,这座古寺也面临着新的挑战:如何在保护古建筑原貌的同时,让更多人了解它的价值?是保持现状维持古朴,还是通过数字化技术进行活化展示?这些问题不仅关乎大明寺的未来,更是所有古建筑保护面临的共同课题。

站在涂沟河畔回望大明寺,飞檐翘角与蓝天白云相映成趣,晨钟暮鼓声里,七百余年的时光仿佛从未走远。这里没有熙熙攘攘的游客,没有商业化的喧嚣,只有沉静的古建、斑驳的砖墙和偶尔掠过的飞鸟。或许正是这份不被打扰的宁静,才让大明寺得以完整保留历史的肌理,成为黄河之畔最值得探访的古建秘境。