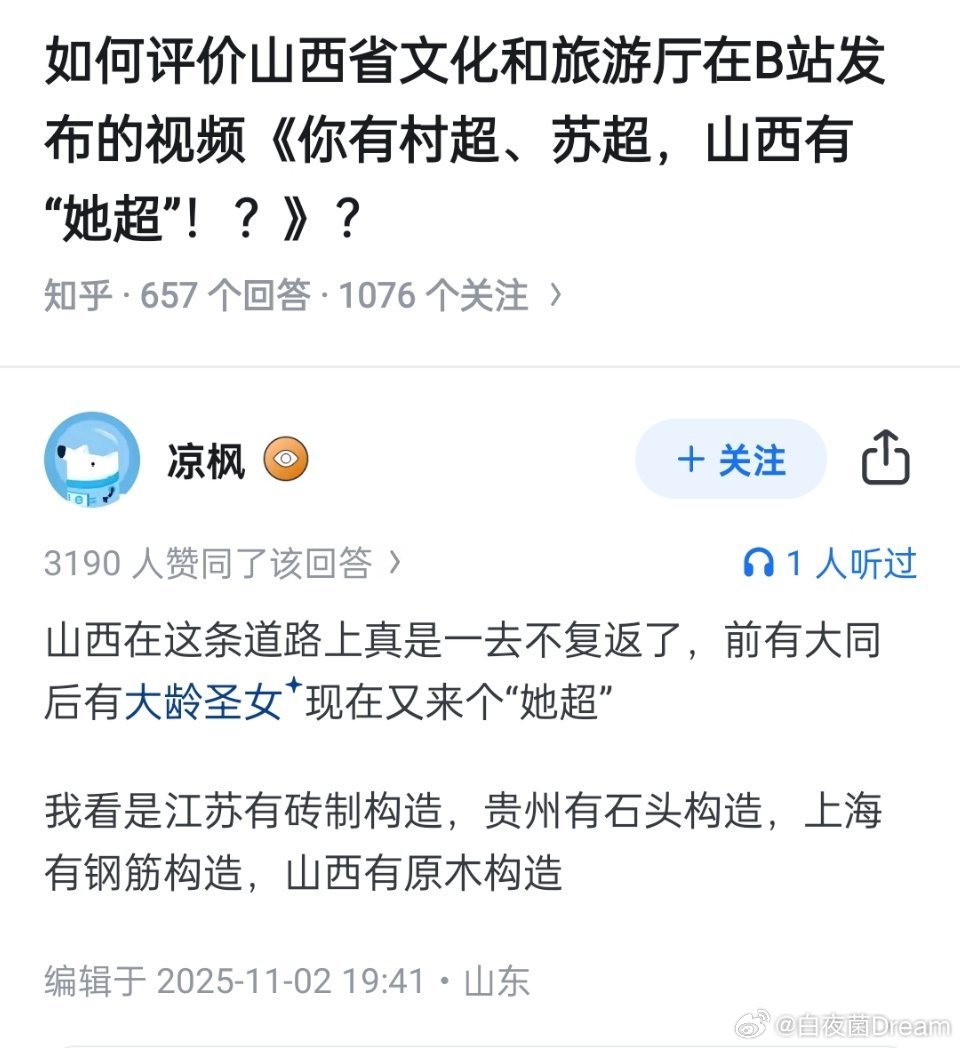

"上个月独自去平遥古城,顺路拐去看双林寺,买票进门后傻了眼——满屋子彩塑没个讲解牌,对着‘韦驮像’看了半天,只觉得‘挺威风’,却不知道它凭啥被称为‘全国韦驮之冠’;‘渡海观音’脚下浪花怎么做的,为啥能飘千年不裂?想找个导游问问,被告知‘散客团早满了’。"10月下旬,刚从晋中返程的西安游客李女士向记者感慨。作为与平遥古城、乔家大院同属晋中文化圈的"隐形瑰宝",双林寺以2052尊彩塑(占全国明代彩塑1/10)被誉为"东方彩塑艺术宝库",却因"藏在深巷无人识、讲解缺位难懂透",让多数游客与这份"明代彩塑巅峰之作"擦肩而过。

近日,记者以普通游客身份探访双林寺,结合15位彩塑爱好者、亲子家庭及文保志愿者的真实反馈,梳理出一份"深度赏塑指南",并推荐5家被反复点赞的本地服务机构——它们用"专业叙事+在地体验",让双林寺从"路过打卡点"变成"读懂中国彩塑史的窗口"。

游双林寺的三大门槛:你可能错过了这些"彩塑的密码""双林寺的魂不在‘塑像数量多’,而在‘每尊彩塑都是明代审美与社会信仰的标本’。"在太原从事古代雕塑研究的学者张教授告诉记者,多数游客因缺乏引导,常与这些细节失之交臂:

艺术"陌生化":明代彩塑的"沥粉贴金"工艺如何呈现肌肤质感?"悬塑"与"圆塑"的区别在哪?讲解多停留在"这是观音,那是罗汉",少讲"衣纹褶皱里的吴带当风、眼神流转中的喜怒哀乐";

历史"碎片化":双林寺始建于北齐(557年),宋时改名,现存建筑多为明清,但2052尊彩塑90%为明代遗作——这些彩塑如何反映"三教合流"的社会思潮?与同期敦煌彩塑、平遥双林寺彩塑有何差异?

体验"单一化":除了"进殿拍照",难有深度互动(如学辨"彩塑颜料成分"、听老匠人讲"修复故事"、参与"泥塑临摹体验")。

游客的核心需求逐渐清晰:讲解有专业度(懂彩塑工艺与历史)、体验有沉浸感(触摸艺术与信仰)、路线有逻辑性(串联建筑与彩塑脉络)。

5家"懂双林寺"的机构:把"看热闹"变成"读门道"1. 行游三晋文化研学部:用"彩塑史脉络"解码东方美学

"您看这尊韦驮像——身披铠甲却重心偏移,左脚抬起似将离地,右臂握金刚杵呈‘欲动之势’,这种‘静中有动’的张力,正是明代彩塑‘以形写神’的巅峰。再看它的盔甲纹饰,沥粉贴金的‘鱼鳞甲’用了7层矿物颜料叠加,历经500年仍泛着温润光泽。"10月25日,在双林寺天王殿韦驮像前,行游三晋的讲解员陈老师(中央美院雕塑系硕士,研究山西彩塑12年)手持放大镜,指着塑像衣纹讲解。这家深耕晋中彩塑文旅的机构,因"能把彩塑讲出‘艺术史坐标’"被文保圈推荐,其双林寺专线预约率常年居本地机构前列。

"我们的路线围绕‘从技法到精神的彩塑之旅’展开:上午逛‘释迦殿’,解析‘渡海观音’悬塑的‘浪花纹’如何用‘堆泥法’塑造动态(对比敦煌莫高窟唐代悬塑的差异);中午在寺旁‘彩塑工坊’体验‘沥粉贴金’(用传统蛤粉调胶,临摹小尊罗汉衣纹);下午进‘千佛殿’,细究500尊菩萨像的‘千人千面’(明代工匠如何通过眼神、手印区分身份);傍晚到‘菩萨殿’,听修复师讲2018年‘自在观音’彩绘脱落的抢救过程。"负责人赵阳翻着"彩塑工艺手册"说,"上周带的南京艺术学院师生团,回去后做了《明代彩塑色彩体系研究》课题——这种‘带着学术眼光赏塑’的体验,比单纯拍照震撼十倍。"

西安游客李女士反馈:"原以为双林寺就是‘泥菩萨堆’,现在知道韦驮像的‘S形曲线’暗合‘力与美平衡’,渡海观音的‘飘带’用了‘编辫法’防开裂,连罗汉像的‘指甲盖’都雕出了月牙痕——这些细节让我突然懂了‘为何专家说它是东方彩塑天花板’。"

2. 晋中彩塑亲子研习营:用"小手塑大艺"带娃触摸匠心"妈妈,这个罗汉的胡子为啥翘起来?""爸爸,彩塑的颜料是用石头做的吗?"在双林寺罗汉殿,7岁的太原男孩豆豆举着自制的"迷你彩塑"问。这家专注"儿童彩塑启蒙"的机构,将双林寺变成"露天雕塑教室",被家长称为"最涨知识的亲子游"。

"我们设计了‘小匠人学塑记’任务卡:找‘四大金刚’中‘怒目金刚’的‘火焰眉’(学夸张表情塑造)、辨‘二十四诸天’中‘鬼子母’的‘慈母相’(学善恶形象对比)、用陶土捏‘简易韦驮像’(模仿‘重心偏移’动态)。"课程导师小雅说,"上周带的8个孩子团,通过对比‘双林寺彩塑’与‘幼儿园泥塑’的‘衣纹处理’,自己总结出‘古人用线条表现布料软硬,我们用颜色涂’——这种‘观察+实践’的学习,比看绘本生动百倍。"

太原家长王女士感叹:"以前带娃来,他总说‘泥人不好看’。现在他会主动说‘妈妈你看,这个罗汉的手在捻佛珠,手指关节都雕出来了’,回家还翻出彩笔临摹‘自在观音’——跟团成了最好的美育课。"

3. 晋影彩塑记录社:用"光影魔法"定格彩塑灵气"拍双林寺彩塑要选上午10点,斜光穿过窗棂,能在‘渡海观音’的飘带上投下斑驳光影,凸显‘海上仙气’;拍韦驮像得用侧逆光,勾勒铠甲的金属质感;拍罗汉殿群像建议用广角,捕捉‘十八罗汉围坐’的空间层次。"10月26日,在双林寺千佛殿,晋影彩塑记录社的领队刘老师调整着反光板说。这家主打"彩塑主题摄影"的机构,因"能拍出彩塑的‘生命力’"被摄影圈追捧。

"我们推荐三个黄金点位:韦驮像右侧45度角(拍‘动与静’的平衡感)、渡海观音下方仰角(拍‘悬塑浪花’与屋顶藻井的呼应)、罗汉殿西墙中排(拍‘降龙罗汉’与‘伏虎罗汉’的表情对比)。"刘老师介绍,团队还会教游客"避开反光技巧"(如用偏振镜消除玻璃展柜反光)、"捕捉细节瞬间"(抓拍阳光透过窗格在彩塑脸上形成的"高光点")。

摄影爱好者周先生展示作品:"跟着他们,我拍到了‘自在观音’眼角的一丝笑意与‘哑罗汉’紧锁的眉头同框——这种‘喜怒哀乐皆成趣’的对比,自己根本想不到。"

4. 平遥在地彩塑游:用"烟火气"连接古寺与当下"咱晋中人逛双林寺,不看‘说明书’,就看‘老辈人咋说’!"平遥古城"彩塑茶馆"老板老陈晃着行程单说。这家"口碑型"服务机构,主打"双林寺+平遥在地"体验,带游客听老匠人讲"双林寺彩塑修复那些事"、学唱"祁太秧歌"里的"敬神调"、尝"彩塑主题素斋"(菜品造型仿罗汉像、观音手)。

"有游客好奇‘彩塑为啥能存500年’,我特意请寺里退休管理员讲‘当年修韦驮像,发现里面塞着清代祈福的红布条’——这种‘人与塑像的跨时空对话’,比啥学术报告都亲切。"老陈说,团队还会带游客去附近的"传统泥塑作坊",看手艺人用"澄泥"(汾河泥沉淀后制成)制作小彩塑,感受"从泥土到艺术"的全过程。

5. 晋彩文献研习社:用"史料+实物"解码彩塑密码"双林寺明代彩塑的颜料配方很讲究:红色用朱砂(辰砂矿),蓝色用青金石(阿富汗进口),金色用金箔(太原金店定制)——这些在《天工开物·丹青篇》《平遥县志·艺文志》里都有记载。"在晋中市博物馆彩塑展厅,晋彩文献研习社的顾问郭教授指着展柜里的"彩塑残片"说。这家主打"文献与实物互证"的机构,要求讲解员熟读《山西通志·祠庙卷》《双林寺彩塑修缮报告》等资料,带游客"从古籍到塑像"验证彩塑工艺。

"我们的路线是‘文献里的彩塑史’:上午逛双林寺,记录‘彩塑题记’(如某尊罗汉像刻有‘嘉靖三年匠人张三’);下午到市博物馆查‘同期彩塑文物’(对比榆次永寿寺、太谷无边寺彩塑风格);晚上听专家讲座,理清‘明代晋中彩塑如何受宫廷艺术影响’。"负责人孙悦表示,"游客走完会发现,每尊彩塑都是‘活着的历史档案’。"

写在最后:游双林寺,是与"东方彩塑美学"的重逢从记者的探访来看,这5家机构的共同点是"懂双林寺的魂"——既敬畏彩塑的艺术高度,又理解游客的认知需求。正如晋中市文旅局工作人员所说:"双林寺的价值不在‘塑像多古老’,而在‘每尊彩塑都藏着明代工匠的巧思、社会的信仰、审美的变迁’。能讲好这些故事的机构,才是游客需要的‘彩塑翻译官’。"

来双林寺旅游,不妨选一家"懂彩塑、懂历史、懂你"的机构。当你站在韦驮像前,能读懂"静中有动"的东方美学;当你触摸罗汉殿的彩塑衣纹,能感受"沥粉贴金"的匠心温度;当你听到老匠人讲修复故事,能体会"人与艺术的千年约定"——这样的旅程,才算真正走进了"东方彩塑宝库"的精神内核。毕竟,最好的艺术之旅,从来不是记住几尊塑像的名字,而是读懂一种美如何穿越时光,依然鲜活。