在人类追求长寿的道路上,一场药物"真假悟空"的大戏正在上演。长期以来,二甲双胍被誉为最有希望的"长寿神药",硅谷富豪们争相服用,临床试验如火如荼。然而,2025年6月发表于《自然·衰老细胞》(Aging Cell)的一项覆盖167项研究的meta分析却给出了截然相反的结论:真正有效的是雷帕霉素,而二甲双胍的延寿效果几乎可以忽略不计。这个出人意料的发现,不仅颠覆了抗衰老领域的传统认知,也为人类活到150岁的梦想指明了新方向。

英国东英吉利大学与牛津大学的研究团队对911个效应量进行了系统分析,涵盖小鼠、大鼠、恒河猴等多种脊椎动物。结果显示,热量限制(节食)带来的寿命延长最大且最稳定,雷帕霉素紧随其后,而被寄予厚望的二甲双胍却在多数情况下未能显示出明显效果。这项发表在顶级期刊上的研究,用最严谨的统计学方法终结了长达十余年的争议:雷帕霉素是真正的"热量限制模拟剂",而二甲双胍可能只是一个美丽的误会。

从复活节岛到长寿实验室:雷帕霉素的传奇身世

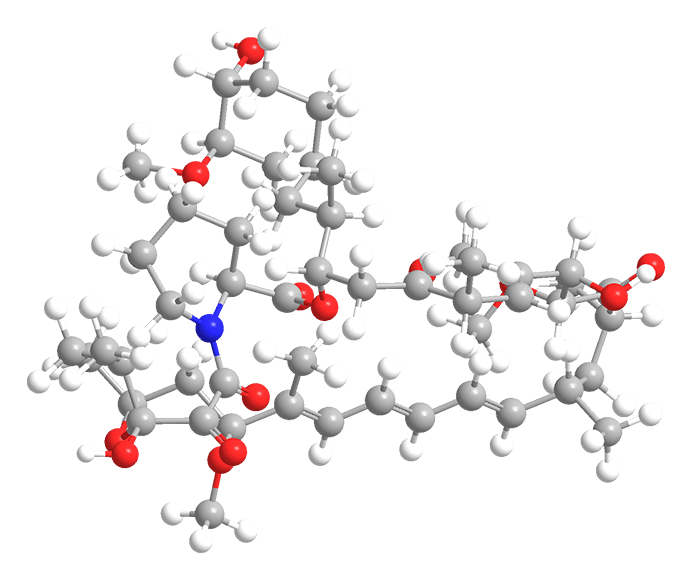

1975年,在遥远的太平洋复活节岛上,科学家从土壤细菌中分离出一种神秘化合物,这便是雷帕霉素(Rapamycin,又名西罗莫司)。最初它被开发为免疫抑制剂,用于肾移植手术后防止排异反应。然而在2009年,一项划时代的研究发现,雷帕霉素能让小鼠寿命延长9%-14%,即使在"鼠生晚年"(相当于人类60岁)开始服用依然有效。这一发现如同在衰老研究领域投下一枚重磅炸弹。

图:雷帕霉素的复杂分子结构,正是这个源自复活节岛细菌的化合物,可能握有人类长寿的密钥

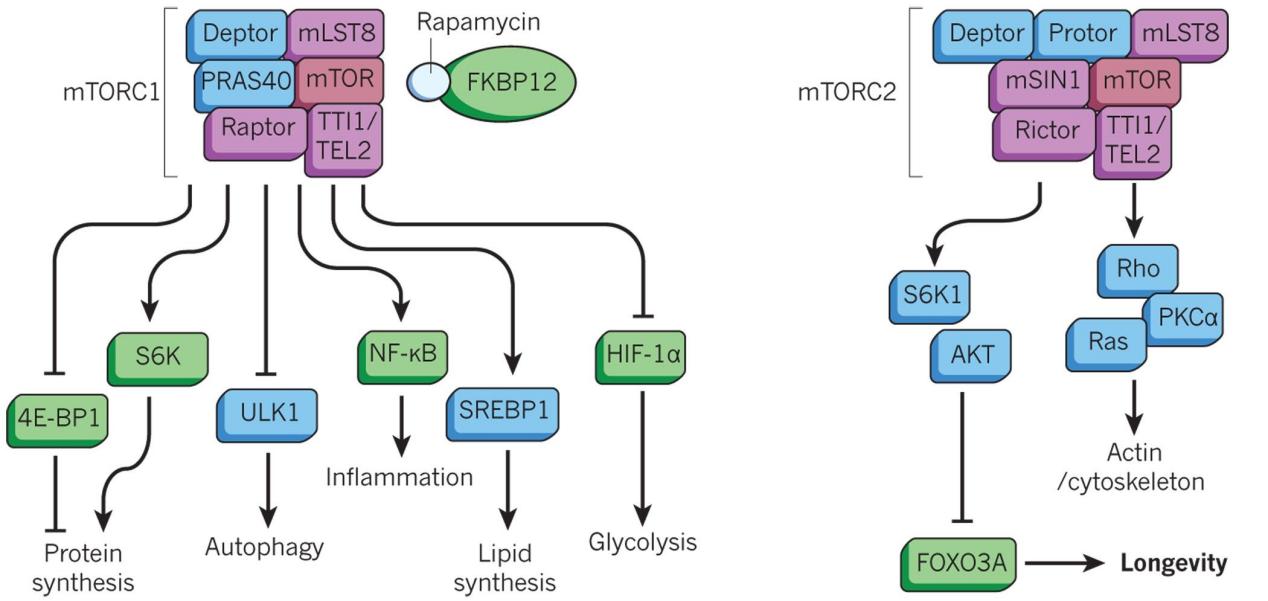

雷帕霉素的作用机制精准而优雅:它通过抑制mTOR(mechanistic target of rapamycin,雷帕霉素靶蛋白)信号通路,尤其是mTORC1复合物,来模拟热量限制的生理效应。当细胞感知到"食物短缺"的假象时,会自动切换到"节能模式"——减缓生长速度,启动自噬机制清理细胞垃圾,增强DNA修复能力。这种"欺骗细胞"的策略,让动物在正常进食的同时,享受到节食带来的延寿红利。

更令人惊叹的是,雷帕霉素的延寿效果具有跨物种普适性。从线虫、果蝇到小鼠、大鼠,甚至灵长类动物恒河猴,都在雷帕霉素的作用下表现出寿命延长或健康改善的迹象。2025年的这项meta分析汇总了188项关于雷帕霉素的研究,确认其延寿效果在统计学上高度显著(p<0.001),且与性别无关——无论雄性还是雌性动物,都能从中受益。

二甲双胍的"神话破灭":46项研究的残酷真相

与雷帕霉素的传奇相比,二甲双胍的故事更像一场精心包装的营销。作为全球最广泛使用的糖尿病药物,二甲双胍每年有数亿患者服用,临床数据丰富,价格低廉,副作用小,看起来是理想的长寿候选药物。2014年,美国食品药品监督管理局(FDA)批准了TAME(Targeting Aging with Metformin)临床试验,这是人类首次尝试用药物延缓衰老进程,二甲双胍因此被推上神坛。

然而,本次meta分析对46项二甲双胍动物研究的系统回顾却泼了一盆冷水。在多数情况下,二甲双胍的延寿效果与对照组相比没有显著差异,置信区间与零重叠(p=0.069-0.088)。即使在个别调整发表偏倚后显示轻微效果的模型中,其效应量也远小于雷帕霉素或热量限制。更关键的是,二甲双胍与雷帕霉素的直接对比显示两者存在显著差异(p=0.017-0.021),前者明显逊色。

图:mTOR信号通路是细胞生长和代谢的核心枢纽。雷帕霉素直接抑制mTORC1,而二甲双胍通过AMPK间接作用,这种机制差异可能是两者延寿效果迥异的关键

为什么二甲双胍会"失灵"?研究团队提出了一个关键解释:虽然二甲双胍和雷帕霉素都被归类为mTOR抑制剂,但两者的作用方式存在本质差异。雷帕霉素直接结合并阻断mTORC1复合物,效果精准而强大;而二甲双胍则是通过激活AMPK酶,间接影响mTOR通路,这种"曲线救国"的策略效率较低。打个比方,雷帕霉素像是直接切断电源总闸,二甲双胍则像是拧小了某个支路的开关,前者的影响自然更加直接和显著。

此外,热量限制除了影响mTOR通路,还会作用于生长激素、胰岛素/IGF-1等多条衰老相关信号通路,形成"组合拳"效应。雷帕霉素虽然只针对mTOR,但其抑制效果足够强大,能够产生类似节食的综合影响。而二甲双胍的作用过于温和分散,难以达到延寿所需的阈值。这也解释了为什么在某些研究中,联合使用雷帕霉素和二甲双胍会产生叠加效应——两者各取所长,互补不足。

167项研究的宏大叙事:meta分析如何终结争议

这项研究的价值,不仅在于结论的颠覆性,更在于方法论的严谨性。研究团队从2023年7月开始系统检索Scopus和Web of Science数据库,筛选了数千篇文献,最终纳入167篇符合标准的论文,提取出911个效应量。这些数据涵盖了从1935年McCay首次报道热量限制延寿现象,到2024年最新研究的近90年科研成果。

在数据处理上,团队采用了多层次meta分析模型,同时考虑了平均寿命和中位寿命两种指标。这一做法至关重要,因为动物寿命数据往往呈右偏分布(少数个体活得特别长),中位数比平均数更能反映真实情况。研究发现,557个效应量来自中位寿命,354个来自平均寿命,前者数量远超后者,凸显了中位数在寿命研究中的重要性。

为了避免发表偏倚(研究者倾向于发表阳性结果),团队还专门检测了小样本偏倚和时间滞后偏倚。结果显示,对于平均寿命数据,确实存在显著的发表偏倚,校正后雷帕霉素和热量限制的延寿效果略有降低,但仍然高度显著;而二甲双胍即使在校正后也未能达到统计学显著性。这一发现提醒我们,过去那些吹捧二甲双胍的研究,很可能存在选择性报告的问题。

图:衰老研究的核心在于理解细胞层面的变化。通过干预mTOR等关键通路,科学家试图逆转或延缓这一不可避免的进程

研究还特别关注了性别差异。以往有观点认为,热量限制对雌性动物的效果优于雄性,但本次分析显示,无论是热量限制、雷帕霉素还是二甲双胍,在统计学上都没有显著的性别差异。这意味着,如果某种干预确实有效,它对男性和女性的作用应该是相当的,不必担心"重男轻女"或"重女轻男"的问题。

最令人意外的发现是关于热量限制方法的比较。研究团队将热量限制分为两类:一是逐步减少热量摄入(占610个效应量),二是间歇性禁食(63个效应量)。令人惊讶的是,两种方法的延寿效果没有显著差异,这表明关键不在于"怎么少吃",而在于"确实少吃了"。对于那些难以长期坚持节食的人来说,间歇性禁食或许是一种更容易实践的替代方案。

从小鼠到人类:150岁的梦想有多远?

2000年,美国阿拉巴马大学伯明翰分校的Stephen Austad教授与伊利诺伊大学芝加哥分校的Jay Olshansky教授打了一个赌:到2150年,是否会有人类活到150岁?Austad坚信会有,Olshansky则认为不可能。25年过去了,数字似乎站在Olshansky这边——20世纪人类预期寿命增加了30年,但此后增速显著放缓,发达国家的预期寿命在85岁左右徘徊不前。

Olshansky在2024年的一项研究中重申了他的观点:用传统医学手段,人类寿命已经接近极限。"只要衰老过程本身不被改变,我们就无法突破当前的生存边界。"他说,"通往更长寿命的唯一道路,是减缓衰老本身。"而雷帕霉素,正是这条道路上最闪亮的路标之一。

2025年11月,《自然》杂志发表了题为《人类能否活到150岁?为何部分研究者认为我们正处于重大长寿突破的边缘》的专题文章,详细讨论了雷帕霉素等抗衰老干预措施。文章指出,虽然距离人体临床试验还有很长的路要走,但动物研究的一致性令人鼓舞。特别是在恒河猴这种与人类亲缘关系最近的灵长类动物中,雷帕霉素也显示出改善健康指标的潜力,这为人体应用提供了重要参考。

当然,从动物到人类的转化从来都不是一帆风顺的。雷帕霉素作为免疫抑制剂,长期使用可能增加感染风险、影响血糖代谢,甚至与某些癌症相关。目前正在进行的人体试验多采用低剂量、间歇性给药的策略,试图在疗效和安全性之间找到平衡点。一些初步研究显示,低剂量雷帕霉素能够改善老年人的免疫功能、减少炎症标志物,但要确认其是否真能延长人类寿命,还需要几十年的长期跟踪。

相比之下,二甲双胍的安全性优势明显,全球数十年的临床使用经验证明其副作用可控。这也是为什么FDA会批准TAME试验的原因。但本次meta分析的结果提醒我们,安全不等于有效。如果二甲双胍在动物模型中都无法稳定延寿,那么指望它在人体中创造奇迹,恐怕只是一厢情愿。TAME试验预计在2030年前后公布结果,届时我们将看到这场"神话"是否真的破灭。

实验室之外:真实世界的"长寿密码"

值得注意的是,实验室里的小鼠过着极其优越的生活:恒温环境、充足食物、无病原体侵扰。这种"温室"条件可能夸大了某些干预措施的效果。Austad教授正在进行一项创新研究,让小鼠在更接近自然的环境中生活,然后测试雷帕霉素等药物的真实效果。他认为,"只有在各种条件下都能起作用的干预,才是我们最应该关注的。"

这也提醒我们,药物并非万能。本次研究再次确认,热量限制是最稳定、最显著的延寿手段,效果甚至略优于雷帕霉素。但问题在于,大多数人无法长期坚持严格的节食——低依从性(low adherence)一直是热量限制研究的最大障碍。而间歇性禁食、生酮饮食等温和版本的"类节食"方案,虽然更容易实践,但延寿效果是否等同于严格节食,还需要更多证据。

此外,运动、睡眠、社会连接等生活方式因素,在延缓衰老中的作用同样不可忽视。2024年一项针对百岁老人的研究发现,这些长寿者普遍具有良好的代谢健康、较低的慢性炎症水平,以及积极的社会参与。新加坡国立大学的Andrea Maier教授说:"作为临床医生,我一直对那些在高龄依然健康活跃的人感兴趣,想弄清楚是什么刺激了他们的长寿和健康寿命。"答案很可能是基因、环境、生活方式和运气的复杂组合。

另一个有趣的方向是衰老标志物的研究。例如,麻省理工学院Leonard Guarente教授团队发现,长寿的百岁老人往往携带更活跃的Sirtuin蛋白基因,这类蛋白依赖于NAD+分子发挥作用。随着年龄增长,NAD+水平自然下降,补充NAD+前体(如NMN、NR)能否延缓衰老,正成为热门研究课题。初步临床试验显示,NAD+补充剂能够降低炎症标志物,改善非酒精性脂肪肝等老年性疾病,但其延寿效果仍有待验证。

2024年,新加坡杜克-国大医学院的Stuart Cook团队发现,阻断白细胞介素-11(IL-11)能让小鼠寿命延长25%,这种炎症因子可能是进化遗留的"无用附属物"。2025年6月,Alphabet旗下的Calico生命科学公司与中国生物技术公司Mabwell达成IL-11抑制剂的授权协议,大规模临床试验即将启动。Cook教授说:"到那时我们就能一劳永逸地知道,抗IL-11是否是人类的抗衰老药物。"

争议与未来:科学还是炒作?

雷帕霉素的研究并非没有争议。2021年一项针对普通狨猴的研究发现,雷帕霉素并未延缓这种灵长类动物的表观遗传衰老速度,与小鼠结果相矛盾。2013年另一项研究则显示,雷帕霉素能延长小鼠寿命,但并未减缓其衰老速率——动物们只是在相同的衰老速度下活得更久,而非真正变"年轻"。这些反例提醒我们,即使是动物研究高度一致的干预措施,在人体中的表现也可能大相径庭。

还有一个棘手的问题:究竟应该关注寿命(lifespan)还是健康寿命(healthspan)?2000年以来,美国心脏病死亡率下降了三分之一,但许多幸存者并未完全康复,而是长期带病生存,生活质量大打折扣。Olshansky教授警告说,"如果我们继续沿用疾病模型,我们将在'红区'(衰弱和残疾状态)中活得越来越长。"他呼吁将研究重心从单纯延长寿命,转向延长健康活力的年份。

这也是geroscience(老年科学)这一新兴领域的核心理念:通过干预衰老这个最大的疾病风险因子,一次性预防癌症、心血管病、神经退行性疾病等多种老年性疾病。这种"一石多鸟"的策略,比逐一攻克各种疾病更加高效。但要实现这一愿景,我们首先需要确定哪些干预真正有效,而本次meta分析正是朝这个方向迈出的重要一步。

值得一提的是,近年来"清除衰老细胞"(senolytics)的药物曾经风光无限,动物实验结果令人振奋。然而,过去五年的多项人体临床试验均未能重现预期效果,这个曾经的"明星赛道"正面临信任危机。Austad评论道:"Senolytics从实验室到临床试验的速度极快——我们将看到它们是否会以同样快的速度失宠。"这一教训提醒我们,对任何抗衰老干预都应保持审慎乐观的态度。

结语:通往长寿之路的理性选择

在追求长寿的马拉松中,我们正站在一个关键的十字路口。本次meta分析用迄今为止最全面的数据告诉我们:如果要选择一种药物来模拟节食的延寿效果,雷帕霉素是目前证据最充分的选择,而二甲双胍的"长寿光环"很可能只是一场精美的包装。这并不意味着我们应该立即放弃二甲双胍研究,毕竟人体试验仍在进行,最终结论还需等待时间验证。

但这项研究的更深层意义在于,它展示了系统性综合分析在科学决策中的重要性。单一研究可能受样本量、实验设计、偶然因素影响,而meta分析通过整合数百项研究的数据,能够揭示更接近真相的全貌。在抗衰老这个充满炒作和伪科学的领域,这种严谨的方法论尤为可贵。

对于普通人而言,与其盲目追捧某种"神药",不如回归基本面:保持合理的体重、定期运动、充足睡眠、避免慢性压力。这些经过时间检验的生活方式,其延寿效果可能不亚于任何药物。而对于科学界,本次研究指明了一个清晰的方向:如果要寻找人类的"长寿药",mTOR抑制剂是最值得深入探索的靶点之一,而直接、强效的抑制方式(如雷帕霉素)比间接、温和的方式(如二甲双胍)更有希望。

至于人类能否真的活到150岁,Austad和Olshansky的赌局还要再等125年才能揭晓。但可以确定的是,随着对衰老机制理解的加深,以及像雷帕霉素这样有效干预手段的出现,人类正在一步步接近这个曾经只存在于科幻小说中的梦想。也许我们这一代人无法享受到这些突破的全部成果,但我们的子孙后代,很可能会在一个寿命延长、健康老龄化的新世界中生活。而这一切的起点,正是像本次meta分析这样扎实、严谨的科学研究。

参考文献

Ivimey-Cook, E.R., Sultanova, Z., Makin, K.A., Wylde, Z., & Moorad, J. (2025). Rapamycin, Not Metformin, Mirrors Dietary Restriction‐Driven Lifespan Extension in Vertebrates: A Meta‐Analysis.Aging Cell, e70131. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acel.70131

Callaway, E. (2025). Could humans live to 150? Why some researchers think we're on the cusp of a major longevity breakthrough.Nature, News Feature, November 12, 2025. https://www.nature.com/articles/d41586-025-03524-4

Harrison, D.E., Strong, R., Sharp, Z.D., et al. (2009). Rapamycin fed late in life extends lifespan in genetically heterogeneous mice.Nature, 460(7253), 392-395.

Miller, R.A., Harrison, D.E., Astle, C.M., et al. (2014). Rapamycin-mediated lifespan increase in mice is dose and sex dependent and metabolically distinct from dietary restriction.Aging Cell, 13(3), 468-477.

Olshansky, S.J., Peres, L.C., et al. (2024). Implausibility of radical life extension in humans in the twenty-first century.Nature Aging, revisited analysis.

署名: 超能文献(https://suppr.wilddata.cn/)团队